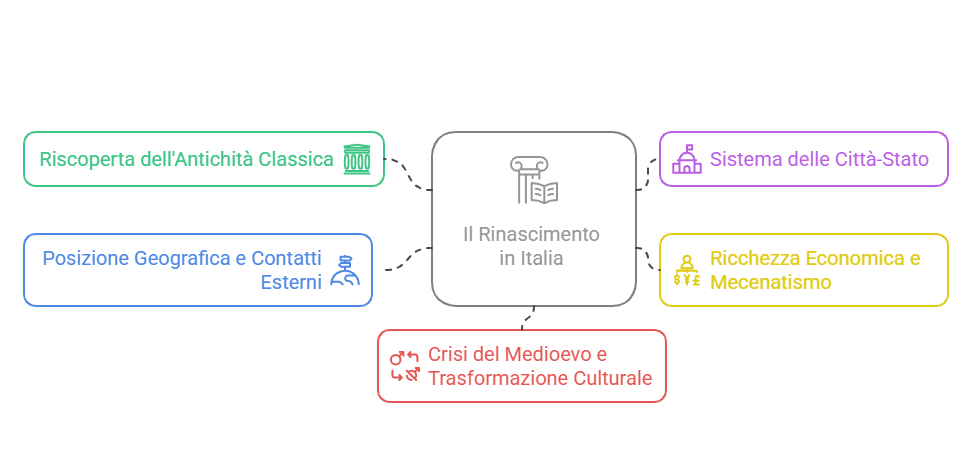

Perché il Rinascimento iniziò in Italia?

Tra il XIV e il XVI secolo, la penisola italiana divenne la culla di una rivoluzione culturale che avrebbe cambiato per sempre il corso della civiltà occidentale. Artisti, pensatori, scienziati e architetti diedero vita a una “rinascita” delle arti e del sapere senza precedenti. Ma perché il Rinascimento iniziò in Italia e non altrove? Non fu un caso, ma il risultato di una combinazione unica di fattori economici, politici, geografici e culturali che trasformarono l’Italia nel terreno più fertile d’Europa per la fioritura del nuovo spirito dell’Umanesimo.

L’Eredità di Roma: Vivere tra i Giganti del Passato

Uno dei fattori più importanti è che l’Italia, letteralmente, camminava sulle rovine della sua antica grandezza. Statue, templi, acquedotti e strade romane erano una presenza costante e visibile, una testimonianza tangibile di un passato glorioso da cui trarre ispirazione. Questo legame privilegiato fu la base dell’Umanesimo, il movimento intellettuale che, con figure come Francesco Petrarca, iniziò a riscoprire e studiare con fervore i testi e i valori dell’antichità greco-romana, mettendo l’uomo e le sue potenzialità al centro dell’universo.

Un’Oasi di Relativa Pace e Stabilità

Un altro elemento cruciale fu il contesto politico europeo. Mentre nella prima metà del Quattrocento Inghilterra e Francia erano devastate dalla logorante Guerra dei Cent’Anni e la Spagna era ancora impegnata nella Reconquista, l’Italia godette di una relativa stabilità politica interna e dell’assenza di invasioni straniere. Questa pace permise alle città italiane di concentrare le proprie energie e risorse sulla prosperità economica e civile, invece che su conflitti militari senza fine. Questa prosperità fu anche, paradossalmente, influenzata dalle conseguenze della Peste Nera di metà Trecento, che ridistribuì la ricchezza e incoraggiò un nuovo interesse per la vita terrena.

La Ricchezza delle Città-Stato e la Nascita del Mecenatismo

L’arte costa, e il Rinascimento non sarebbe mai esistito senza un’enorme disponibilità economica. L’Italia del tardo Medioevo era un mosaico di potenti e ricchissime città-stato (Firenze, Venezia, Milano, Genova) che dominavano i commerci con l’Oriente. Questa ricchezza creò una classe di mercanti e banchieri che iniziò a investire il proprio denaro in arte e cultura. Questo fenomeno, il mecenatismo, era un modo per ostentare potere e prestigio. La famiglia Medici a Firenze, ad esempio, accumulò enormi fortune e le impiegò per sostenere talenti come Botticelli, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Accanto a loro, un ruolo cruciale fu svolto dalle potenti gilde mercantili e artigiane (le “Arti”), che commissionavano opere pubbliche per aumentare il proprio prestigio e quello della città, garantendo agli artisti uno status sociale elevato e la libertà di creare.

Una Competizione Virtuosa tra Corti e Repubbliche

La frammentazione politica italiana, invece di essere una debolezza, si rivelò un incredibile motore di innovazione. Ogni città-stato, corte e signoria era in costante competizione. I Gonzaga a Mantova protessero Mantegna e Leon Battista Alberti; gli Este a Ferrara accolsero Ariosto e Tiziano; gli Sforza a Milano chiamarono Bramante e Leonardo. Anche i Papi parteciparono a questa gara al prestigio, investendo somme enormi per far rivivere lo splendore dell’antica Roma e commissionando opere come la decorazione della Cappella Sistina a Michelangelo e le Stanze Vaticane a Raffaello.

Fu in questo clima che Brunelleschi creò la più grande cupola in muratura mai costruita, un capolavoro di ingegneria che ancora oggi definisce lo skyline di Firenze e simboleggia l’apice dell’ingegno rinascimentale. Questa perenne “Olimpiade dell’arte” creò un ambiente incredibilmente dinamico che favorì un’esplosione di talento.

Un Crocevia di Culture e Idee

Mentre gran parte dell’Europa era ripiegata su se stessa, l’Italia era una porta aperta sul mondo. I suoi porti erano un crocevia di merci, persone e idee. Dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, molti eruditi bizantini fuggirono in Italia, portando con sé preziosi manoscritti greci. Fondamentali furono anche i contatti con il mondo islamico: molti testi dell’antichità classica, persi in Europa, erano stati preservati e studiati dagli studiosi arabi e furono reintrodotti in Occidente proprio tramite gli scambi con l’Italia.

Così, gli italiani appresero dagli arabi progressi decisivi in matematica (come l’algebra e lo zero, introdotti da Fibonacci), astronomia, medicina e innovazioni tecniche come la cartografia, che si fusero con il fermento intellettuale umanista. Questo fermento fu ulteriormente amplificato dalla rapida adozione della stampa a caratteri mobili che, sebbene inventata in Germania, si diffuse velocemente in tutta Italia, permettendo una circolazione delle idee umaniste e dei testi classici a una velocità e su una scala senza precedenti.

Il Rinascimento iniziò in Italia perché nessun altro luogo in Europa possedeva quella miscela irripetibile di fattori: la presenza fisica dell’antichità classica, un’immensa ricchezza concentrata nelle mani di mecenati ambiziosi, un sistema politico competitivo che premiava l’eccellenza e una posizione geografica che la rendeva un magnete per le culture del mondo. Tutto questo gettò le fondamenta non solo per un’incredibile stagione artistica, ma per la nascita stessa dello spirito moderno.

Fonti e Approfondimenti

Per una comprensione completa del fenomeno, fonti enciclopediche come la Treccani e Wikipedia offrono una visione d’insieme chiara e autorevole. Entrambe sottolineano come la “rinascita” sia stata prima di tutto una rivoluzione culturale, l’Umanesimo, fondata sulla riscoperta dei classici greco-romani e sulla centralità dell’uomo. Queste fonti sono essenziali per inquadrare il contesto storico e il ruolo pionieristico di figure come Petrarca.

Per un’analisi più schematica dei fattori che resero l’Italia il terreno ideale, risorse come History Hit e il modulo didattico di Lumen Learning elencano le cause principali. Entrambe evidenziano l’importanza della ricchezza generata dalle città-stato (come Firenze, Venezia e Genova) e la conseguente nascita del mecenatismo, con famiglie come i Medici che investirono in arte per prestigio. Inoltre, sottolineano come la frammentazione politica, invece di essere una debolezza, abbia innescato una competizione virtuosa tra le corti per assicurarsi i migliori talenti.

Infine, le stesse fonti internazionali chiariscono il ruolo cruciale dell’Italia come crocevia di culture. La sua posizione geografica e il dominio delle rotte commerciali la resero un magnete per le idee. Un evento chiave, citato da History Hit, fu la caduta di Costantinopoli nel 1453, che portò in Italia dotti bizantini e manoscritti greci andati perduti, arricchendo ulteriormente un ambiente intellettuale già in pieno fermento e pronto a dare vita allo spirito dell’età moderna.